6月なのに、猛暑が続きますね…。

東海地方はまさかの梅雨明け宣言がありました。

例年よりも三週間ほど早いようです。

毎年、どんな気候変化になるのかハラハラドキドキしていますが、

季節の移り変わりに合わせながら作業を進めていくので、

毎日天気予報と睨めっこです。(^^;)

さて、今回は月末のメールなのでにんじん畑成長記2022

4月の畑の様子をご紹介します。

4月はまだまだ土づくり真っ最中です。

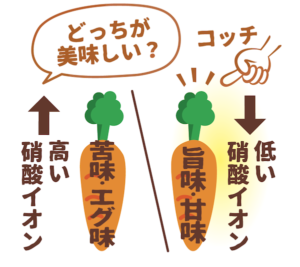

今季の人参栽培に向けて、草堆肥やもみ殻など、

自然資材の有機肥料を畑に撒いていきます。

土の中の微生物たちが、人参を育てるために

一生懸命頑張って働いてくれました。

お腹も減って力が湧いてこないと思うので、

微生物さんたちにご飯を与えるような気持ちで撒いていきます。

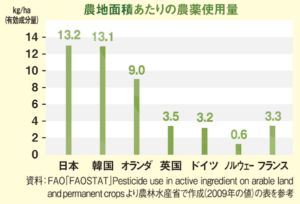

一般的には有機肥料を土に入れると『腐敗』することが心配されますが、

当農園ではその腐敗を防ぎ、『発酵』を促すために乳酸菌や納豆菌などを散布して

土の中を発酵状態に整えています。

一見何も起きていないように見えても、土の中の微生物は24時間働き続けて

土を育ててくれています。

目には見えないけれど確かにそこに存在する微生物の力によって

新しい野菜の命が生み出されているのです。

野菜やお米など、農産物は私たちにとってとても身近な存在です。

しかし、だからこそ身近な存在になりすぎて軽視してしまいがちで

実際に、残念なことも起きているように思います。

大量の食料廃棄などがその最たる例です。

そして、どのように野菜や米が作られているのか?

どんな過程を経て体内に入ってきているのか?

それらを知らない人々が多いように思います。

私たちの活動がより多くの方の目や耳に触れられるように

伝え続けたいと思います。

土の中の生き物、太陽や水、全ての存在に感謝しかありません!!!

そんな大地の産物でありありがたい夏野菜たちの収穫が始まりました。

この色鮮やかな野菜たちに元気をもらいます!!