今年は夏の催し物が

全国各地で開かれて、

日本の夏が戻ってきた!

という賑やかな夏でした。

近所の花火大会も開催されて

会場に集う人たちの笑顔が印象的でした。

感染症の流行から3年以上が経ち、

ようやくこういった夏の楽しみを

満喫できるようになり、

なんだか気持ちが開放されたように感じました。(^^)

これからもお野菜モリモリ食べて

健康に過ごしていきたいものです。

さて、今日は月末なので

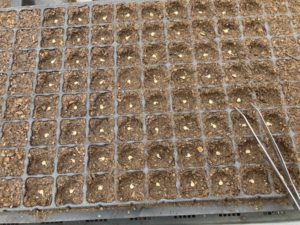

にんじん成長記2023をお届けしたいと思います。

時は遡ること・・・

6月のにんじん畑の様子

6月は梅雨の晴れ間をぬって

人参栽培用の圃場の耕運と草刈りを進めていました。

圃場によっては緑肥を撒いて

草を育てているところもあります。

まだ暑さがそこまで厳しくなかったため、

草の勢いはこれからですが、

草の根の力によって、

地中を深いところまで耕してもらいます。

6月はどちらかというと

田んぼの草取りに注力し、

毎日泥だらけになって作業をしていましたよ!

==============

必要不可欠な仲間のチカラ

==============

作業スペース拡大と

スタッフの休憩場所にとハウスを建てました!

天井部分が透明ではないため、

日光も遮ることができます。

横のビニールをオープンにすれば

真夏でなければ涼しく過ごせます。

これまで農場長一人だけで

作業をしてきた時期もありましたが、

こうしてスタッフが増えていくと、

一人でやっていたことの2倍どころか

3倍4倍という量をこなすことができます。

改めて「自分以外の人の力」が、いかに重要かを実感しています。

私たちと一緒に多くの方の健康を支える

栄養満点な野菜を育ててくれる

スタッフの育成もがんばっていきます!

農業の担い手が減っている今、

私たちのような若手農家が

踏ん張って農業界を盛り返していきたいと思います!

追伸:

写真:人参のお花

今年も開花しました♪